市場要暴跌多少,才能算是「黑天鵝」?若使用選擇權進行黑天鵝交易,該購買多少認沽選擇權?許多人以為自己在進行市場反脆弱交易,但若沒有明確「極端」的定義和結構,很可能只是繳了高昂的「認知稅」。

反脆弱的黃金比例? ——每月投入5%買認沽選擇權

近年來,一種「塔勒布式」策略被廣泛傳播:每月投入少量資金(例如本金的5%)購買深度虛值(OTM)的標普認沽期權,以期在黑天鵝事件中獲取巨額回報。然而實踐結果往往相反:投資者可能在市場崩盤前耗盡本金、因重倉而提前穿倉,或在黎明前的市場低點被迫離場。

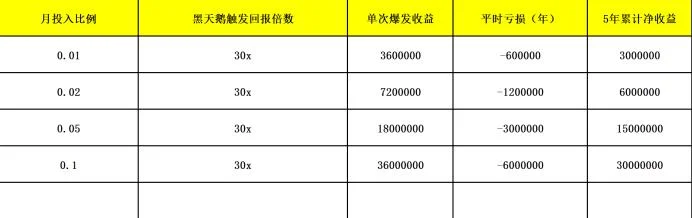

策略失效的關鍵並非選擇權品種本身,而是對「黑天鵝」缺乏明確定義,以及未能論證「5%」這一比例在風險控制與收益爆發力上的合理性。核心問題包括:1% vs 5%本金投入,何者更優?極端行情下,何種比例效率最高?是否存在「邊際回報最優點」?

模擬設定:黑天鵝爆發收益模型

為了剝離市場噪聲,我們設定了以下交易場景假設:

每月定投認沽期權,投入比例為1%、2%、3%、5%及10%本金。

平時虧損:每月的選擇權成本歸零。

黑天鵝爆發:市場跌幅超過預設值(如-5%至-10%),選擇權價值暴漲。

收益倍數假設:黑天鵝月份的收益倍數分別為投入本金的20倍、30倍和50倍。

透過這些假設,我們可以初步算出,不同投入比例下的策略爆發圖。

你可能會認為,投入越多越能賺得更多,甚至選擇每月購買10%的本金。但問題在於,加碼是一把雙面刃。現實市場不像模型,並不會每年都迎來黑天鵝,回報爆發的間隔可能會是2年、3年,甚至更長。在這個過程中,持續虧損期成為了大多數交易者放棄的關鍵。

黑天鵝事件的發生頻率:極端行情並且非常態

回測過去25年標普行情,真正符合「黑天鵝+波動激增」的窗口並不多:

2008金融危機:滿足

2010閃電崩盤:短暫滿足

2015人民幣匯率引發回檔:不符合波動要求

2020新冠崩盤:滿足

2022俄烏衝突:跌幅+VIX組合不成立

2025年川普關稅風雲:滿足

實際上,符合「深度暴跌+波動激升」的年份不超過4次。

市場中的「黑天鵝」可能只是「擦肩而過」。例如,緩跌(-8%,但分散在兩週)會導致選擇權迅速歸零;急跌(-5%一天,但VIX未突破50)可能未能觸發足夠的波動;而「假崩盤」則可能因央行救市而迅速反彈。

真正的黑天鵝交易策略要求你先給出「觸發條件」。我認為,黑天鵝的觸發條件應為:「SPX單日跌幅≥ 5% 且VIX突破50」。只有在這樣的組合下,才真正符合塔勒布的爆發模型。否則,你只是在賭小震盪+波動溢價。

反脆弱策略:結構保護而非賭局

反脆弱策略的精髓不在於“天天買保險”,而是結構保護。具體而言:

理解市場結構:辨識高風險臨界點。

識別尾部風險:結合波動率結構、久期曲線和宏觀因子的動態評估。

動態加權配置:在訊號臨近時提高比重,其他時間則保持低倉甚至空倉。

最小代價撬動極端報酬:控制Drawdown,放大Payoff。

真正的反脆弱交易者並非盲目賭局,而是結構認知、機率計算和資金紀律的結合。

要在市場上長久存活,你需要問的不是“如果再來一次暴跌,我能賺多少?”,而是“如果未來3年都不來,我的策略還能活著嗎?”